【鎧・兜の飾り方、間違ってるかも?】ぷりふあスタッフが紹介する「五月人形の正しい飾り方」

2025.03.27

こんにちは。暖かくなってきたと思ったら急に肌寒い日が続いてみたりと、なかなか気温が安定しませんね。

さて、そろそろ五月人形を飾り始める季節です。

初めて飾る方はもちろん、毎年飾っている方も、久しぶりの飾り付けに意外と苦戦してしまうかもしれません。

完璧に飾ったつもりでも、実は思わぬ間違いをしていることも……

そこで今回は、五月人形を飾るときに特に注意したいポイントをご紹介します。

正しく飾って、素敵な端午の節句をお迎えしましょう!

目次 兜飾りの注意ポイント

兜飾りの注意ポイント

∟鍬形の左右・表裏

∟忍緒のビニールを外すときは慎重に

∟金属部分を素手で触らないで! 鎧飾りの注意ポイント

鎧飾りの注意ポイント

∟忍緒は解かないで!

∟化粧箱に収まらない?! 脇飾りの注意ポイント

脇飾りの注意ポイント

∟弓太刀は「左が弓・右が太刀」

∟太刀は刃を下向きに まとめ

まとめ

兜飾りの注意ポイント

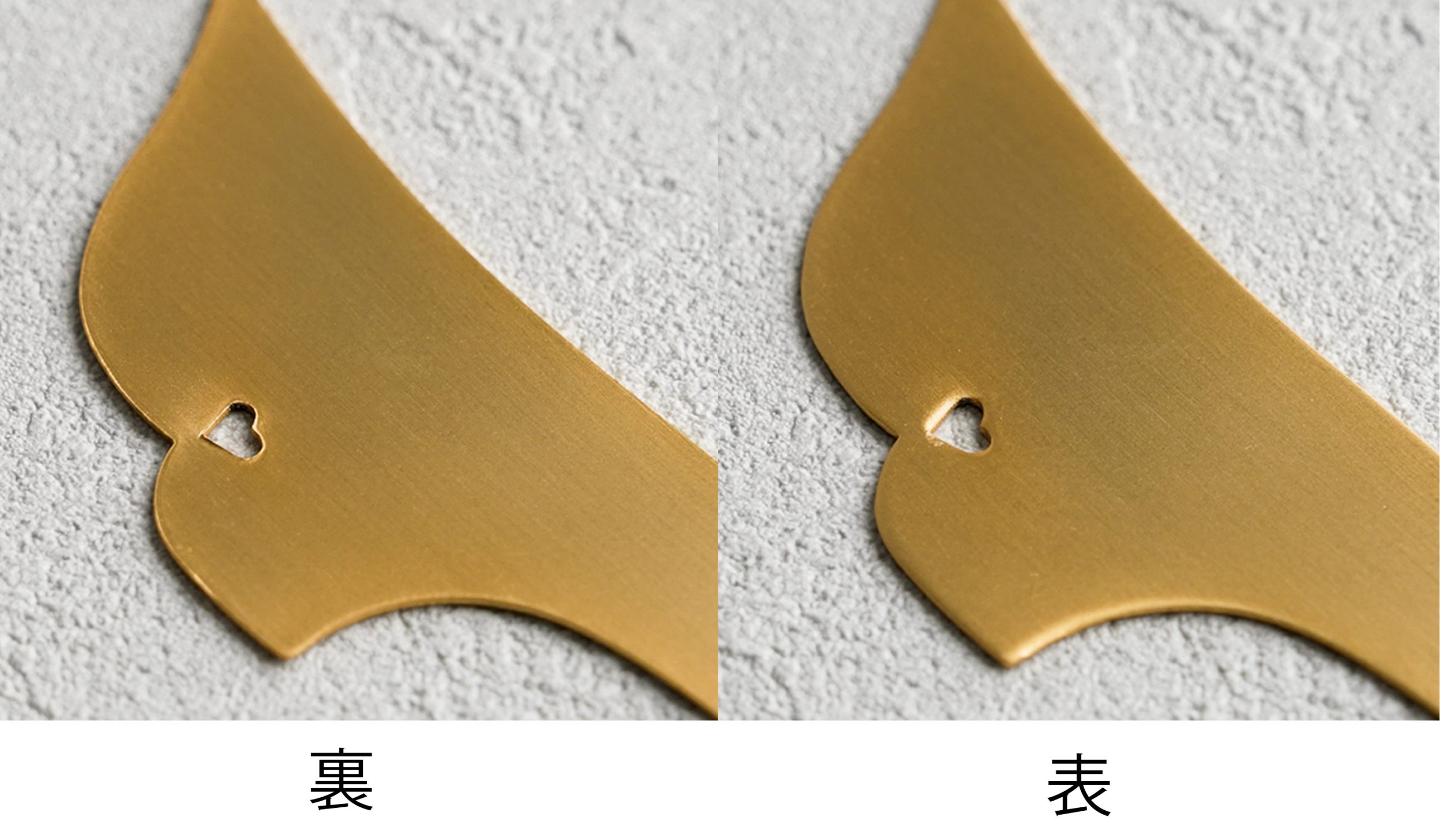

鍬形の左右・表裏

兜飾りのなかでもひときわ目を惹く鍬形は、取り付け間違いが発生しやすいパーツです。

特に注意していただきたいのは鍬の左右です。

左右反対に取り付けると兜全体のバランスが崩れ、不格好な見た目になってしまいます。

【鍬を左右反対に取り付けた場合】

鍬同士が外を向いており、虫の触覚のようになっています。

全体的に横に広がったような印象を受けますね。

【鍬を左右正しく取り付けた場合】

鍬同士が向かい合い、内側に向かって弧を描いています。

こちらはぷりふあ五月人形のTENRAIシリーズ「斗輝」の兜です。

金色の輝きと、忍緒の鮮やかな赤が華やかな佇まい。すらりと伸びた鍬形が、兜の勇ましさを引き立てていますね!

また、鍬形には表裏が存在します。

模様や装飾のあるタイプであれば一目瞭然ですが、そうではないものは一見するとどちらも同じに見えるため、注意が必要です。

縁がやや丸みを帯びているのが表、鋭くなっているのが裏です。

お手持ちの五月人形によって鍬形の仕様は異なりますので、飾り付けの際はよくご確認ください。

お手持ちの五月人形によって鍬形の仕様は異なりますので、飾り付けの際はよくご確認ください。

忍緒のビニールを外すときは慎重に

兜飾りの忍緒の先には、房を保護するビニールフィルムがついています。

このフィルムは取らずに飾っても問題ないのですが、外してお飾りいただく場合は、房の根元が乱れないよう慎重に行ってください。

この部分は修理が難しく、一度乱れてしまうと戻せないという事態が起こりかねません。

金属部分を素手で触らないで!

兜飾りや鎧飾りといった五月人形には金属パーツが多く使用されています。

素手で触ってしまうと人間の皮脂や手垢が付着し、サビ発生の原因となります。取り扱い時は必ず手袋を着用してください。

五月人形のカビやサビについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

五月人形にカビやサビが!対処法と正しいお手入れのやり方

鎧飾りの注意ポイント

忍緒は解かないで!

兜の「忍緒」は装飾の一部であり、解く必要はありません。結び目が乱れていると感じた場合は、元の形を崩さないように整える程度に留めましょう。解いてしまうと、元に戻すのが難しくなるため注意が必要です。

化粧箱に収まらない?!

鎧飾りは兜飾りよりもパーツが多いため、お片付けの際に「収納箱に収まりきらない!どうやって入ってたんだっけ?」という悲劇が起こる場合があります。

飾り始める前に、鎧飾りが収納された状態の写真を撮っておくと安心ですよ。

鎧の詳しい収納方法については、ぜひ下記の記事もご覧ください。

兜飾りと同じく、お取り扱い時は必ず手袋を着用してください。

兜飾りと同じく、お取り扱い時は必ず手袋を着用してください。

脇飾りの注意ポイント

弓太刀は「左が弓・右が太刀」

弓と太刀は、向かって左側に弓、右側に太刀を配置するのが一般的です。

「弓太刀」という漢字の通りに並べる、と考えると覚えやすいかもしれません。

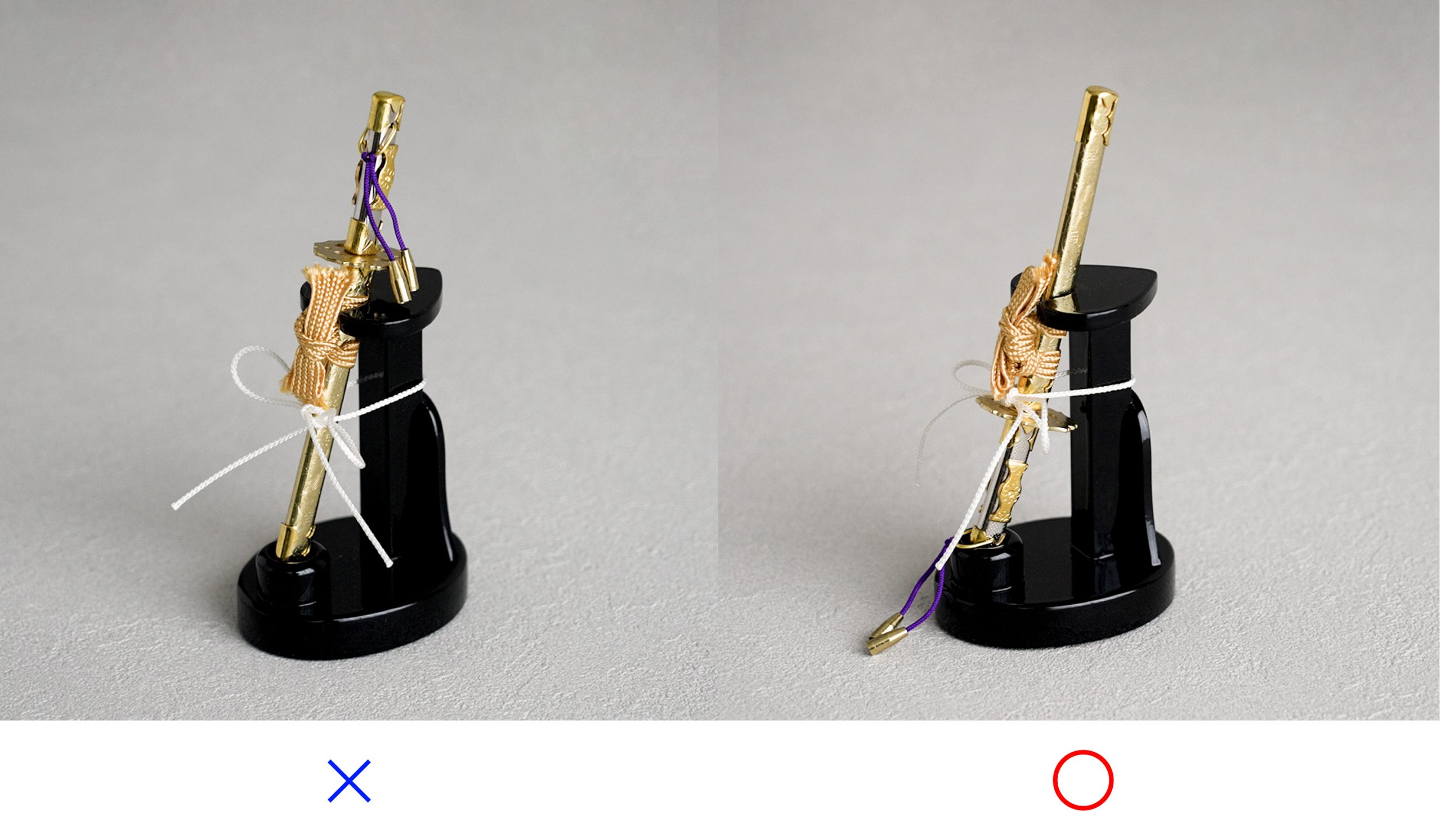

太刀は刃を下向きに

弓太刀飾りは人を傷つける武器としてではなく、護身と魔除けとしての役割をもつ脇飾りです。

戦いを目的としていないため、飾る際は太刀の柄(持ち手の部分)を下に、鞘(刀身の部分)を上に向けて飾ります。

まとめ

今回は五月人形を飾る際に注意したいポイントをご紹介しました。

よくある間違いから取り扱い時の注意点まで、今一度おさらいをしていただけたら幸いです。

一年に一度の特別な日、ぜひ格好よく飾った五月人形とともにお祝いのひとときお楽しみください!

記事を共有する